Pfarr - Geschichte

Viele Besucher kommen alljährlich nach Gnadenberg (Landkreis Neumarkt i. d. Opf.), um die noch erhaltenen, eindrucksvollen Ruinen des ehemaligen Birgittenklosters an der Schwarzach und seiner Kirche zu besichtigen. Der Ort Gnadenberg ist heute gut zu erreichen. Er liegt nahe bei der Autobahnausfahrt Oberölsbach zwischen Nürnberg und Regensburg.

In Gnadenberg stand das erste Birgittenkloster Süddeutschlands; es wurde im Jahr 1426 gegründet. Der Birgitten- oder Erlöserorden (Ordo Sancti Salvatoris) ist eine Schöpfung der heiligen Birgitta von Schweden (1303-1373). Er unterschied sich von den meisten Orden der katholischen Kirche dadurch, daß er Klöster vorsah, in denen sowohl Nonnen als auch Mönche lebten.

Die Gnadenberger Kirchenruine besitzt ungewöhnlich großes Interesse für die Architekturgeschichte, insofern sie die einzige Repräsentantin einer mittelalterlichen Birgittenordenskirche in Süddeutschland ist. Aus den noch vorhandenen Bauresten läßt sich über die einstige Gesamtanlage des Klosters folgendes sagen:

Die Kirche war eine dreischiffige gewölbte Hallenanlage mit einem gerade geschlossenen, ungefähr quadratischen Chor. Sie war nach Südwesten orientiert. An der Südseite befand sich ein Anbau, wahrscheinlich die Sakristei. Jedes der drei Schiffe umfaßte fünf Gewölbejoche von ungefähr quadratischem Grundriß. Die ganze Anlage, auch ihre Ausrichtung nah Westen, entsprach den Bauvorschriften der hl. Birgitta von Schweden. Die Gesamtlänge der Kirche betrug 70 m, die Breite 37 m. Die Gewölbe ruhten an den Umfassungsmauern auf profilierten Konsolen, von denen noch zehn samt den darauf sitzenden Gewölbeanfängern erhalten sind.

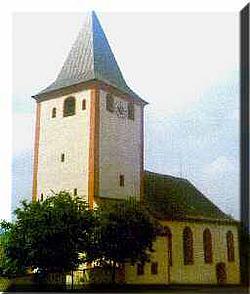

Die heutige Pfarrkirche St. Birgitta

Nach Wiedereinführung des katholischen Bekenntnisses diente zunächst die Sakristei der ehemaligen Klosterkirche als Gottesdienstraum. 1655 wurde dann im noch erhaltenen Nordwestflügel des Nonnenklosters die heutige Pfarrkirche eingerichtet. Die erforderliche Höhe des Kirchenraumes gewann man dadurch, daß man die Zwischendecke entfernte und den über dem Refektorium (Speisesaal) gelegenen Schlafraum zur Kirbe dazunahm. 1689 besaß das Gotteshaus nur einen Altar. Seit 1740 werden in den Inventaren vier Altarsteine aufgeführt.

1961 ließ Pfarrer Alex Reichenberger das Gotteshaus erweitern. Durch den Ankauf des noch vorhandenen restlichen Teils des ehemaligen Nonnenklosters war es möglich geworden, für die Feier der Liturgie einen neuen, größeren Altarraum zu schaffen. Die Weihe des Erweiterungshaues erfolgte am 23. Juli 1961.

Hochaltar:Der Hohlaltar ist eine gute Barockschöpfung. Die vier Säulen des Hauptaltars sind mit Laubwerk umwunden. Das Hochaltarbild, das 1689 schon vorhanden ist und die mystische Vermählung der hl. Birgitta mit Christus sowie Maria als Gnadenvermittlerin darstellt, wird von einem schönen Barockrahmen eingefaßt. Der Maler des Bildes ist unbekannt. Ebenso konnte der Schöpfer des Hochaltares und der Seitenaltäre noch nicht ermittelt werden. Altartisch mit Reliquie der hl. Honorata (aus der Priszilla-Katakombe in Rom).

Seitenaltäre: Der rechte Seitenaltar mit zwei gewundenen, rebengeschmückten Säulen besitzt statt eines Altarbildes eine geschnitzte Reliefgruppe mit einer Darstellung der vierzehn Nothelfer (Spätzeit des 17. Jahrhunderts). Im Giebel bürgerliches Stifterwappen. Bei den Altarfiguren zu beiden Seiten der Reliefgruppe handelt es sich um den hl. Antonius (links) und den hl. Franz von Assisi (rechts).

Der Marienaltar auf der linken Seite stammt aus derselben Zeit wie der Vierzehn-Nothelfer-Altar und ist ähnlich gestaltet: zwei gewundene Säulen mit Figurennischen. In der mittleren größeren Figurennische eine Marienstatue; links davon der hl. Josef, rechts der hl. Franz von Sales. Die lebensgroßen barocken Apostelfiguren (bemalt) im Kirchenschiff werden dem Neumarkter Bildhauer Erhard Wirsching (+ 15. März 1704) zugeschrieben. Sein Sohn Johann Paul Wirsching (Wirsing) schuf 1740 ein neues Kreuz und einen Pelikan für den Tabernakel des Hochaltares

Broschürentext: Herbert Lang

Redaktion und Computer: Ludwig A. Seidl +

Bilder: © 1996 Ludwig A. Seidl +

Gnadenberg mit der Filiale Unterölsbach zählt etwa 588 Katholiken

Die Pfarrkirche ist der Hl. Birgitta von Schweden geweiht,

die Filialkirche dem Hl. Willibald - Diözesanheiliger des Bistums Eichstätt

Derzeitiger Ortspfarrer ist Pfr. Hans Reicherzer.

LITERATUR

Georg Binder, Geschichte der bayerischen Birgittenkläster (Verhandlungen d. Hist. Vereins f. Oberpfalz und Regensburg XLVIII), Stadtamhof 1896, S. 18-112. - Die Kunstdenkmäler des Königreichs Bayern, II. Band (Oberpfalz und Regensburg), Heft XVII, Stadt und Bezirksamt Neumarkt, München 1909, S. 105-121. - Franz Xaver Buchner Das Bistum Eichstätt, I. Band, Eichstätt 1937, S. 371-379. - Hans Rupprirch, Dürer - Schriftlicher Nachlaß I. Band, Berlin 1956, S. 218-220 (mit Entwürfen Nr. 44-49). - Gustav Voit, Die Wildensteiner, in Altnürnberger Landschaft, Mitteilungen (13. Jahrgang), Nürnberg 1964. - Tore Nyberg, Birgittinische Klostergründungen des Mittelalters (Bibliatheca Historica Lundensis XV), Leiden 1965. - Bernhard Heinloth, Neumarkt (Historischer Atlas van Bayern, Teil Altbayern, Heft 16), München 1967, S. 151-159. - Tore Nyberg, Dokumente und Untersuchungen zur inneren Geschichte der drei Birgittenkläster Bayerns 1420-1570 (Quellen und Erörterungen zur bayerischen Geschichte, Neue Folge, Band XXVI, 1. Teil), München 1972.Ders., Dokumente und Untersuchungen zur inneren Geschichte der drei Birgittenkläster Bayerns 1420-1570 (Quellen und Erörterungen zur bayerischen Geschichte, Neue Folge, Band XXVI, 2. Teil) München 1974. - Heribert Batzl, Gnadenberg (Schnell & Steiner, Kunstführer Nr. 967), München-Zürich 1971. - Ulrich Montag, Kloster Altamünster und die Überlieferungen van Birgittas Offenbarungen, in Almmünster, Führer für die Ausstellung im Münchener Stadtmuseum, München 1973, S. 31-33. - Herbert Lang, Die Burg und Herrschaft Breitenegg, in: 17. Jahresbericht des Historischen Vereins für Neumarkt i. d. Opf. und Umgebung, Neumarkt 1975, S. 16-20. - Josef Hopfensitz, Das ehemalige Kloster Maria Mai in Maihingen, in: Nardschwaben, Heft 1/1979 (15. Daniel), S. 14-20